我が家の小学6年生が最近算数で行き詰まっているようだったので話を聞いてみました。今算数でやっている「拡大図と縮図」がどうにも理解しづらいようです。

確かに「拡大図と縮図」では、いろんなところに比が出てきたり、分数がからんできたり、かければいいのは割れば良いのか、よくわからなくなりがちな学習だと思います。

今回は、実際に我が家で「拡大図と縮図」の説明をしたときに手書きした図をもとに、解説の仕方をご紹介してみようと思います。

Contents

拡大図と縮図の関係にある図形の条件

この学習でよく出てくる問題が、いくつかの図形が配置されていて、「この中から拡大図と縮図の関係にあるものを選びましょう」というもの。

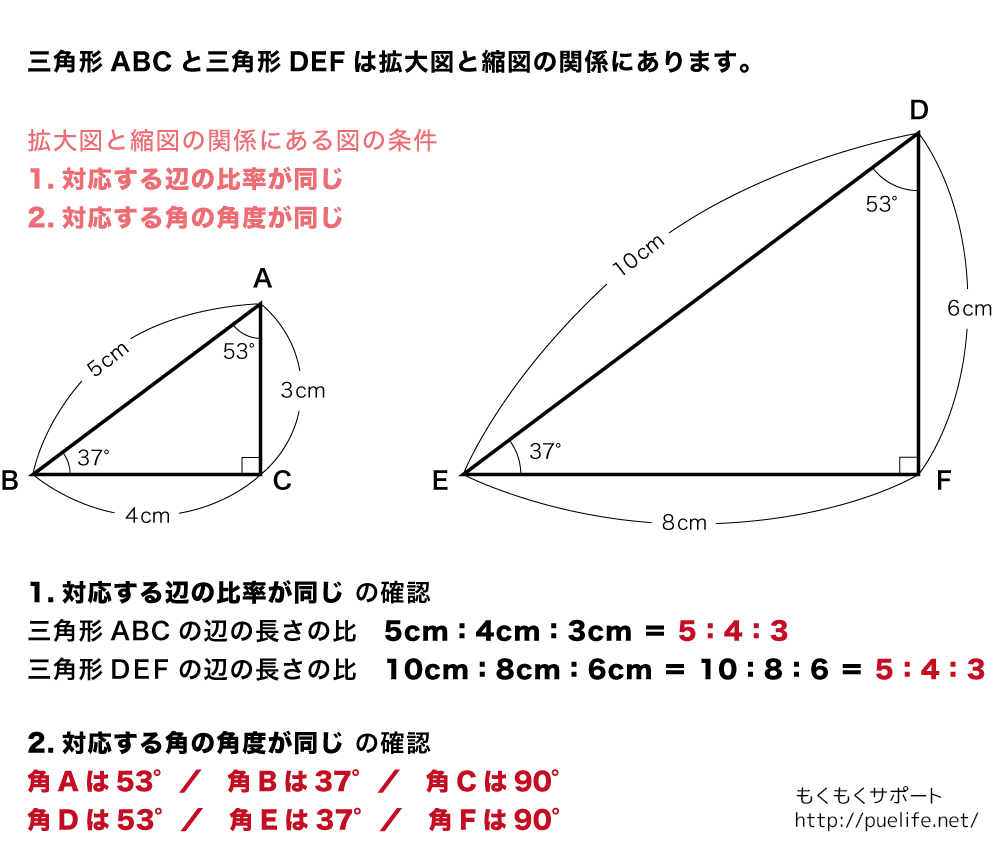

これを解くためには「拡大図と縮図の関係にある図形」の条件を頭に入れておく必要があります。下記のような感じです。

- 対応する辺の比率が同じ

- 対応する角の角度が同じ

このふたつの条件を図で説明すると下の図のような感じかと思います。

基本はこの考えが頭に入っていれば理解できるかなーと思うのですが、いかがでしょうか?

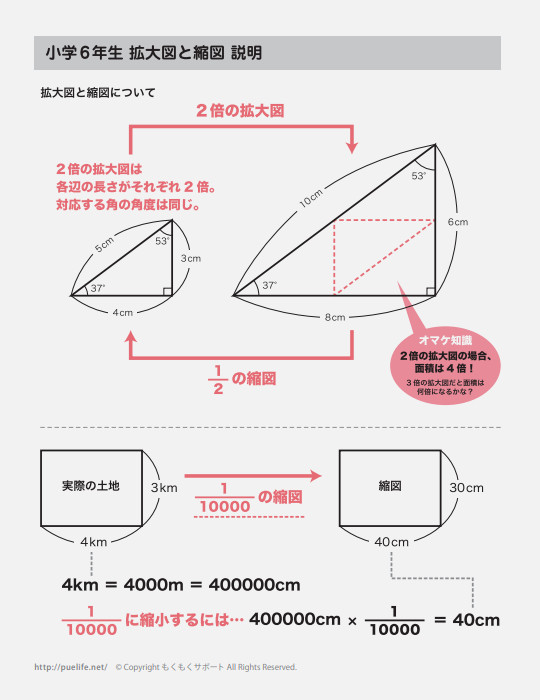

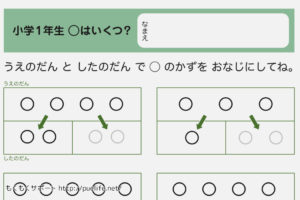

拡大図と縮図の考え方をまとめたプリント

今回は無料ダウンロードできるプリントとして、拡大図と縮図についてまとめたものをご用意しました。このページ冒頭の画像がその一部です。

こちらからダウンロードしていただけますので、この単元が苦手なお子さんをお持ちの保護者の方に役立てていただけるとうれしいです。

私は学校の先生でもなんでもない、ただのお母さんなので、説明の仕方がよくない部分もあるかもしれません。表現についてはご家庭でフォローしていただけると助かります。<(_ _)>

対応する辺だけじゃない!対角線も…

拡大図と縮図の関係にある図形が、お互いに四角以上の角をもっている場合(四角形や五角形やそれ以上の角がある多角形)、対角線の比率も同じになります。

これがわかっていると、「図をもとに1/2の縮図を書きましょう」とか「図をもとに2倍の拡大図を書きましょう」といった問題が簡単に解けます。

一つの角を基準にして、それぞれの辺を1/2なり2倍なりにし、基準にした角からのびる対角線も同じく1/2なり2倍なりにして、線でつなぐだけです。

これも小学6年生の算数の問題でよく出てくるのでついでにおさえておくと解くのが楽だと思います。

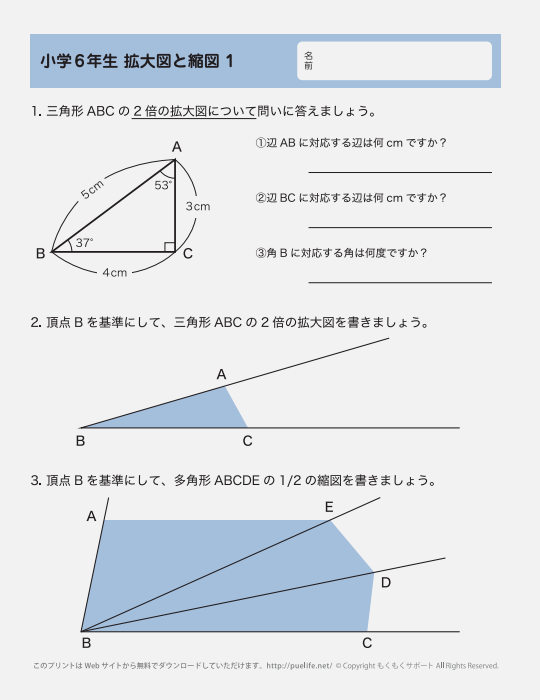

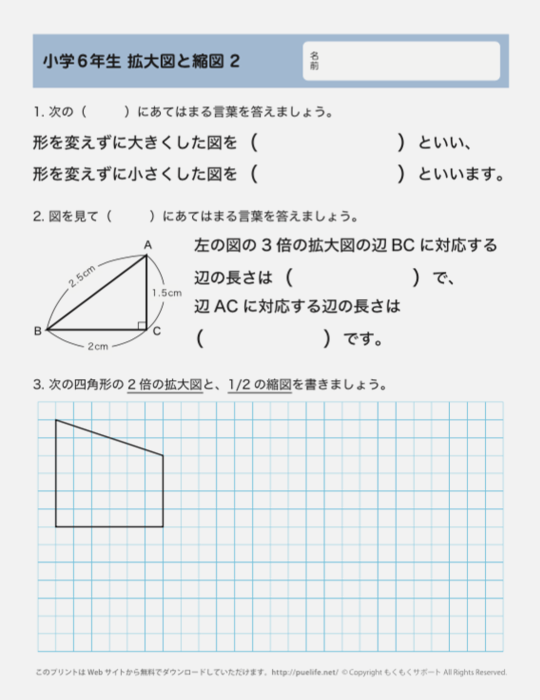

拡大図と縮図の問題プリント

上記の基本を踏まえれば解ける、拡大図と縮図の問題プリントもご用意しました。

考え方を理解できているかの確認のために、お子さんに解いてもらってみていただければと思います。

2枚つづりで、2枚目は解答です。プリントしてお子さんに渡す際に答えもいっしょに渡してしまわないようにご注意くださいな。^ ^

無料ダウンロード問題プリント:拡大図と縮図1

無料ダウンロード問題プリント:拡大図と縮図2

まとめ

図形の問題を説明してあげるってなかなか大変ですよね。どうしても図を書かないといけなくて、でも手書きだと線が曲がったりしてわかりづらくなってしまったり…。

今回は問題プリントではなく、解説のためのプリントにしてみましたので、お子さんと一緒にご覧いただけるとうれしいです。

もっとわかりやすい表現を思いついたらまた更新したいと思います。

算数の授業は中学生になれば数学になり、もっと複雑になりますし、難しくなります。また、学習スピード自体も早くなります。

小学生の学習は小学生のうちに理解させておいてあげられると良いですよね。

私もがんばります!^ ^

コメントを残す