教え方が上手な先生だと生徒のモチベーションを上げて、宿題のクオリティまでも上げてくださったりしますが(実際に見たことはあります)、たいていの場合、宿題は生徒にとっては面倒なもの。

小学校も3年生くらいになると、宿題の中に「自主学習」というものが出てくる学校が多いのではないかと思います。

一言で「自主学習」で「なんでもいいから自分が学びたいことをやってきてください」と言われても、宿題をやりたくない子供たちからしたら、どうしたら良いのかわからないこともあるかと思います。

今回は、そんな時に参考にしてほしい、自主学習のネタをまとめます。

Contents

低学年ならとりあえず学校でやったことを繰り返してみる

本来なら、子供たちに自主的に学習したいことを見つけてもらって、調べたりまとめたりしてもらいたい、というのが、よく聞く自主学習のネタなのですが、低学年の子にそれを求めるのはまだ難しい場合が多いのではないかと思います。

何をやったらいいのかわからない…。

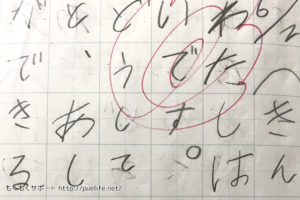

そんな時は、とりあえず学校でやったことを復習すると考えて、自主学習ノートにひらすら書き込んでしまうのが早いです。

- 習った漢字の練習をする。

- 算数ドリルの問題を書き写して解いていく。

- ローマ字を習った後であればその練習をするのも良いと思います。

何をやったらいいかわからなくて困ってる時間があったら、ひたすら書いてしまえば終わる!という考え方です。

漢字の学習については、私は繰り返し書くよりも反復学習のほうが効果的だと思っていますが、では繰り返し書くという学習方法が無意味かというとそんなことはないので、やることが決まらずに時間がすぎるくらいなら「ひたすら書く!」という方法もアリかと。

言葉や文章表現が得意な子にはコレ!感想や自分の考えを書く

この「感想を書く」や「思ったことを書く」というのは、得意な子の場合はどんどん取り入れていくと良いのだと思います。

学校の先生からも、自主学習で自分の考えを述べるというのはとても勉強になるというお話をうかがったことがあります。

具体的な例を出すと下記のような感じです。

- 日記。その日あったことや思ったことを自由に表現。

- 習った漢字の成り立ちを調べてその感想を書く。

- 新聞を読んで印象に残った記事について自分の考えを書く。

- テレビを見て新しく知ったことやその感想を書く。

- 学習マンガや本など読書から得た知識についてまとめて感想をそえる。

- ことわざや慣用句などを調べて、それについて思うことをまとめる。

日記についてはその日あったことや自分の思いをどんどん書いていくだけなので、文章表現が得意な子ならすぐにできちゃうのではないかと思います。

そこまで自分のことをどんどん書いていけない子の場合は、何かテーマを決めてちょっとしたことを調べて、調べた理由や、調べた結果を見て思ったことなどをまとめると良い学習になるかと思います。

何かもともと気になっていたことなどがあれば、それについてインターネットで調べて、その結果をまとめるというのも良いと思います。

こういう、文章でまとめることが苦にならない子の場合は、書けるネタをメモしてためておくと早いです。特にことわざや慣用句あたりは、生活の中で子供から質問されたときにメモしておいてあげると、本人も興味をもって取り組めるのではないでしょうか。

計算も文章も苦手だけど絵を書くのが好きな子は平面の表現で!

計算も面倒だし、長い文章を書くのも苦手というお子さんには、絵を書くことを含めた学習方法が向いているかもしれません。

ただ書き写すだけのほうがやりやすい子であれば、見たままを書いて表現するもので良いと思いますが、何かについて想像して絵を書くというのもステキな学習だと思います。

例えば下記のようなものはいかがでしょうか。

- 野菜の栄養素について調べ、野菜の絵をそえてまとめる。

- 有名な俳句や短歌を書いて、その情景を絵で表現する。

- 理科の学習など図解して理解するようなものを書き写す。

- 各国の国旗と国名をまとめる。

- コンパスだけで絵を描いたり、丸や四角という図形だけで絵を表現する。

絵の表現だけの場合だと、先生によっては「もっとがんばってほしい」と言われる場合があるかもしれませんので、ページの上部に「どんなことを表現しようとしているのか」の説明を加えたり、最後に数行の感想をそえたりすると良いと思います。

高学年であれば、食品の栄養素について調べたり、バランスのとれた食事のレシピを考えて絵に描いて説明したりするのも良いと思います。

理科の学習だと内臓の働きを図解してみたり、電池の仕組みの図を自分でも描いてみて理解を深めるのも良いと思います。

最終手段はプリントの活用!無料ダウンロードの問題を解いて貼る

自分で書き込んでいくのも面倒で絵を描く時間もない!という場合は、ネットにある無料プリントのダウンロードを活用するのもおすすめです。

我が家では、私が自作したものや、ネットで無料ダウンロードしたものなどを何枚かプリントしておいて、自主学習のネタが見つからないときにはそれを解いて丸つけしたものを貼っています。

子供の学習状況を確認して、少し苦手かな?と思われる単元のプリントを何枚か用意しておいてあげると、必要な時に子供が自主的に使えますし、その都度、理解が浅いと思われる部分のプリントをさがして印刷してあげるのも良いと思います。

今はA4サイズの問題プリントが多いかと思いますが、もしB5のノートに貼るのであれば、80%程度に縮小して印刷してあげるとちょうど良いサイズになります。

我が家の場合は、子供が苦手な単元があるとそれについて私が教科書などを見ながら問題プリントを作成していますが、教科書と同じ傾向の問題プリントを見つけておけばわざわざ親が作ることはないと思います。

私がプリントを手作りする理由のひとつに、問題プリントのレベルが学校の学習と合わないことがある、というものがあります。

ですので、どうしても学校の問題を反復学習させて定着させてあげたい場合は、保護者がノートに問題を書いてあげるというのも良いのではないかと思います。

実際に私は手書きで問題を書き込んであげて、それを解かせて丸つけして提出させたこともあります。

まとめ

自主学習と一言で言われても、何をやらせたら良いのか迷ってしまうこともあります。

基本的には本人の苦手を少しだけでも軽くしてあげられて、負荷のかかりすぎない学習ができれば良いかなというのが私の考えです。

このあたりはおうちの方針にもよるかと思いますので、それぞれのおうちで、それぞれのお子さんに合った学習方法を見つけていくのが良いのではないでしょうか。

少しでもお役に立てる部分があれば幸いです。^ ^

コメントを残す